看病時您愿意被扎手指尖驗血嗎?

去醫院看病的時候,許多醫生在幫助診斷病情及確立治療方案時,常常會建議患者去檢驗科窗口扎一下手指頭,取一點指尖血,驗一驗血常規,很多患者,或很多兒童患者的家長都在存疑是否有必要一定要檢查指尖血。誰都知道“十指連心”,扎哪個手指頭都疼痛啊!

現在就請讓我講講給大家分析一下指尖血常規的臨床意義。江門市五邑中醫院治未病科成永明

扎指尖血驗出的血常規(專業稱做外周血、末梢血的血常規)中的白細胞總數和分類是臨床醫生診斷和治療疾病重要的參考資料,尤其在兒科急性發熱、反復發熱、較長時間咳嗽、嘔吐、腹瀉、腹痛等、感染性疾病診治中,血常規檢查常是區別細菌性感染或病毒感染以及感染嚴重度必不可少的手段。

通過指尖血常規我們可以了解到以下的內容。

1.白細胞總數(WBC)和分類(包括絕對值和相對百分數)值反映的是炎癥指標。感染性炎癥和非感染性炎癥均可以引起這些參數數值的變化。

2.在兒科發熱的患兒,白細胞和分類值常反映感染性炎癥,也常作為鑒別細菌性或非細菌性感染的指標。即:細菌性感染常常表現為白細胞總數和中性粒細胞絕對值和百分數升高,淋巴細胞絕對值和百分數降低。病毒性感染常常表現為白細胞總數和中性粒細胞絕對值和百分數降低,淋巴細胞絕對值和百分數升高。

3.成永明教授也觀察到近些年來,由于環境污染、氣候變暖、藥物濫用(特別是激素類藥物的濫用)等因素的影響,一方面,人類的免疫力較以前差了許多。另一方面,病原微生物譜也出現了很大的變化。現在除了一些常見的經典細菌感染外,又多了許多雜菌感染,如衣原體、支原體、立克次氏體、非典病毒、甲型流感病毒、蜱蟲新型病毒以及不明病原體、超級病原體等。由于以上這兩方面的共同作用,使得今天的血常規的分析變得更加復雜和多變。

4.在復雜性慢性、反復性發作的疾病(如哮喘、咳嗽、反復皮炎、反復發熱等)和重癥感染又伴有全身炎癥反應(如各種病原體引起的重癥感染、感染性休克)時,上述數值的判斷必須慎重,因為它既受感染性炎癥,又受非感染炎癥的影響。

5.病毒感染時通常白細胞正常或減少,分類中淋巴細胞比例增加,但某些特殊病毒或病毒感染綜合征時白細胞總數和中性粒細胞可增高。不能一味的認為病毒感染一定白細胞降低,細菌感染一定白細胞升高。

6.白細胞總數和分類,作為血常規三項重要信息之一(其他二項是紅細胞和血小板計數),也是血液病和骨髓功能重要指標。如白白血病、白細胞減少癥等。

7.驗指尖血常規時,發現有貧血怎么辦?成永明教授建議不要用指尖血確定是否患有貧血。因為有時指尖血取血時,很容易混入組織液,從而使取得的指尖血被稀釋,患者就會出現血紅蛋白降低等情況。這就是“被貧血”了。所以指尖血頂多只能作為查驗貧血的一個不確定的提示。提示您有空再抽一次靜脈血才能確診。

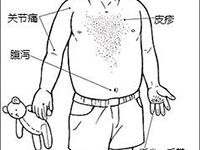

8.血小板計數較高時,血液處于高凝狀態,這時若伴有白細胞計數很高,患者又有發熱等應考慮川崎病等風濕病。血小板計數較低時,應考慮凝血功能降低,伴有紫癜時,考慮血小板減少性紫癜。

我們去醫院看病時,到底要不要扎指尖血吶?

成永明教授建議,比較簡單的感冒發熱,初起時,可以請醫生憑經驗用藥,或者患者自己在藥店選購一些OTC類的藥物服用。如果病情復雜,或用了藥后,2~3天癥狀還不見緩解,還是及早驗指尖血比較好。有流行病期間,最好趁早驗指尖血。驗了指尖血如果能明確診斷,即可進行針對性治療,做到有的放矢。如果還不能明確,或發現了新問題,則要進一步抽血檢查。還有提醒的是,如果患者擔心醫生亂檢查,最好找自己熟悉而信賴的醫生看病,或找美譽度較高的醫生看病。我相信,絕大部分醫生都是好醫生。網站上有好多這樣的好醫生呢!

- 上一篇:川崎病診斷標準

- 下一篇:川崎病的常見問題答疑

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 川崎病傳染嗎

- 川崎病有沒有傳染的可能呢

- 川崎病是傳染性的疾病嗎

- 小兒川崎病會傳染嗎

- 川崎病有傳染性嗎

- 川崎病會不會傳染呢

- 川崎病治療問答(四)--合并冠狀動脈并發癥后該如何治療?

- 川崎病小孩家長特別關心的幾個主要問題

- 川崎病

- 川崎病的治療和預后

- 川崎病的常見問題答疑

- 看病時您愿意被扎手指尖驗血嗎?

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 患上川崎病有哪些癥狀

- 川崎病的常識主要是什么呢

- 川崎病的主要癥狀會有哪些呢

- 川崎病的臨床表類型哪些

- 川崎病的相關護理措施到底有哪些

- 川崎病該怎么治療

- 川崎病的相關護理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免費提問