正確識別小兒川崎病

川崎病(Kawasaki disease)又稱皮膚粘膜淋巴結綜合征(mucocutaneous lymphnode syndrome),主要是以皮膚粘膜出疹、淋巴結腫大和多發性動脈炎為特點的急性發熱性 疾病 。1967年由川崎富作用首先報告。以后在世界不同種族中陸續有該病發生報道,但在日裔兒童中流行率最高,1979、1982年1985年日本曾有過三次大流行,每次持續6個月;在美國和韓國的一些城市每隔2~4年也流行一次。我國也有川崎病流行,但流行情況未見詳細報道。絕大多數患兒年齡在2個月至5歲,但也有成年患者。男女比例1.3~1.5:1,復發率2%~3%。

【診斷】

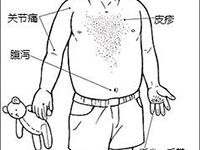

根據臨床表現,并排除其他 疾病 ,下列6項中具有5項即可成立診斷。

⑴持續發熱5日以上。

⑵雙側結合膜充血。

⑶多形性紅斑。

⑷口唇發紅,草莓樣舌;口腔及咽部粘膜彌漫性充血。

⑸急性期手掌與足底充血、硬結性水腫,恢復期指尖開始脫皮。

⑹急性非化膿性頸部淋巴腫大。

【治療措施】

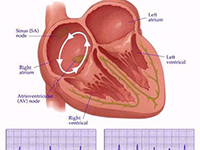

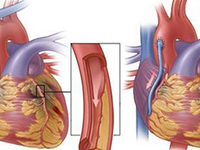

多數情況下本病為自限性疾病 。急性發熱期可用阿司匹林80~150mg/kg,分4次口服;按血藥濃度20~25mg/dl調整劑量。發熱期過后可減少劑量5~10mg/kg,每日一次;阿司匹林能減緩冠狀動脈瘤發生和防止血栓形成。治療中應經常進行心電圖檢查和二維超聲心動圖追蹤,必要可做冠狀動脈造影。阿司匹林療程根據臨床病程而定,一般宜服數月;如有冠狀動脈瘤發生,則治療應持續至冠狀動脈瘤消退。

有發生冠狀動脈瘤的高危病人,在應用阿司匹林的同時,尚可予γ-球蛋白每日40mg/kg,連續5日。與單用阿司匹林相比,γ-球蛋白能顯著減輕冠狀動脈病變。

對腎上腺皮激素的應用尚有爭議。有人認它能促進動脈瘤形成;但也有報道在發病早期應用沖擊量糖皮質激素能防止冠狀動脈瘤發生。

少數冠狀動脈瘤較大而不能退縮者需作冠狀動脈旁路手術。

- 上一篇:關于川崎病的常識有哪些

- 下一篇:川崎病患兒家長常見問題的解答與相關醫學常識

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 川崎病的簡介

- 川崎病概況

- 正確識別小兒川崎病

- 關于川崎病的常識有哪些

- 川崎病的常識性知識

- 川崎病的常識性知識有哪些

- 川崎病的常識究竟有哪些

- 關于川崎病的癥癥有哪些

- 川崎病有哪些發病特點呢

- 川崎病的發熱特點是什么

- 川崎病的相關常識性知識有哪些

- 川崎病概述

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 患上川崎病有哪些癥狀

- 川崎病的常識主要是什么呢

- 川崎病的主要癥狀會有哪些呢

- 川崎病的臨床表類型哪些

- 川崎病的相關護理措施到底有哪些

- 川崎病該怎么治療

- 川崎病的相關護理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免費提問