高燒不退 當心是川崎病

川崎病不是常見病,所以很多人都沒有聽說過什么叫川崎病。但近年來這種疾病有增多的趨勢。因為川崎病總是以高熱為最初表現,所以人們常把川崎病與感冒發燒相混淆。

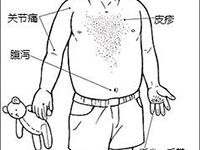

川崎病是由日本川崎醫生于1976年首先報告的一種小兒疾病。該病的病癥主要表現在皮膚、黏膜和淋巴結,故又稱做皮膚黏膜淋巴結綜合征。川崎病雖然叫皮膚黏膜淋巴結綜合征,但實質上是一種全身性血管炎,可侵犯心臟、腎臟、消化道等內臟器官,甚至還會侵犯大腦。川崎病不遺傳、不傳染,目前沒有什么好的預防辦法。

川崎病有以下兩個特點:

1、高燒持續不退

川崎病一年四季均可發生,但多發生在冬季。其首發癥狀是發燒,身上伴發有紅點,所以常常會被誤診為感冒、麻疹或猩紅熱。但川崎病在癥狀上同感冒是有區別的,不像感冒那樣咳嗽、打噴嚏、流鼻涕。一般的感冒發燒3天后癥狀就會緩解,體溫也開始下降,但川崎病持續高燒,體溫在38℃~39℃之間,發燒可持續5天以上。川崎病發燒兩天左右時,全身會出現各種大小不等的紅色斑疹,嘴唇發干而有裂紋,口中黏膜發紅,舌頭上長出紅色的小疙瘩,十分像新鮮楊梅的“刺”,稱楊梅舌。兩眼充血、發紅,手腳關節發硬、腫脹,指(趾)處可見紅斑,體溫下降后,手腳尤其接近指(趾)甲部位的皮膚會有片狀脫皮。頸部雙側和頜下淋巴結腫大。在感冒的高發期,如果孩子發燒,特別是持續高燒不退或有上述癥狀,家長不要以為只是一般的感冒,自己隨便給孩子吃些抗感冒的藥,要考慮可能是川崎病,盡快帶孩子到醫院檢查診治。

2、真正的危險在臟器損害

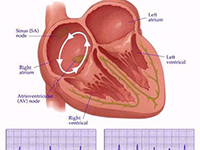

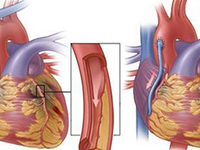

川崎病對兒童的危害并不在于發燒、出皮疹以及淋巴結腫大等外在癥狀,而在于對心臟等臟器的危害。部分川崎病患兒可并發心、腦、肝、肺、腎等多臟器損害,其中心血管損害最為突出,大多發生于發病后2~3周,可持續數月到數年。川崎病并發心血管損害的類型包括冠狀動脈瘤、冠狀動脈擴張、冠狀動脈狹窄或閉塞等。動脈瘤可單發或多發,大多可于1~2年消退;但局部管壁的纖維化可促使內膜增生,導致冠狀動脈不能有效擴張。嚴重者可形成血栓、管腔狹窄閉塞乃至心肌梗死,還可導致嚴重的心臟缺血癥狀或發展成缺血性心臟病,這是川崎病致死的主要原因。

有資料顯示,如治療不及時,25%~35%的川崎病患兒心臟會受到影響。所以一旦疑為川崎病,應盡早做超聲心動圖檢查。川崎病的首次治療一定要徹底,不要以為孩子退了燒就沒事了,尤其要注意心臟、肝臟的保護,密切關注孩子的心臟變化以及血小板等生化指標。

通過上面對川崎病的特點介紹,我們要對川崎病引起重視,不要把感冒發燒與此病相混淆。對于患兒的家長要重視川崎病孩子的隨訪,保持一切正常同時也要保持每年一次的健康體檢。做到防范于未然。

- 上一篇:小兒淋巴結腫大要小心

- 下一篇:小兒發燒需防川崎病

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 預防川崎病的措施有哪些呢

- 川崎病應該如何預防呢

- 川崎病的預防工作有哪些呢

- 哪些辦法可以預防川崎病呢

- 川崎病常用的預防方法

- 川崎病該怎么預防呢

- 如何預防川崎病的發生

- 川崎病疾病相關預防措施有什么

- 生活中如何預防川崎病呢

- 川崎病的預防保健措施有哪些

- 預防小兒川崎病的方法是什么

- 川崎病的預防方法有哪些呢

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 患上川崎病有哪些癥狀

- 川崎病的常識主要是什么呢

- 川崎病的主要癥狀會有哪些呢

- 川崎病的臨床表類型哪些

- 川崎病的相關護理措施到底有哪些

- 川崎病該怎么治療

- 川崎病的相關護理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免費提問