不完全川崎病的診斷與治療

川崎病(Kawasaki disease,KD)是一種急性、自限性且病因不明的血管炎癥候群,隨著對該疾病認識的不斷深入,不完全川崎病(incomplete KD)的診斷成為臨床關注的熱點和難點。因其臨床表現各一,常常因誤診或漏診而導致冠狀動脈瘤(CAA)的發生。國外有病例報告患兒可無發熱癥狀表現,所以臨床醫生在診斷過程中要特別注意包括BCG接種部位的變化等不完全KD診斷標準的參考項目,在小兒不明原因發熱的診治過程中要常常考慮川崎病,尤其是不完全KD的存在。近期日本多中心研究顯示,在合并冠狀動脈損害的川崎病患者中有5%的病例臨床表現癥狀少于3項,好發于6個月到1歲和5歲以上,需引起高度重視并給予全面的檢查及必要的治療。

1.不完全KD的定義

不完全KD指不具備KD診斷標準條件者,可見于以下兩種情況:(1)診斷標準6項只符合4項或3項以下, 但在病程中經超聲心動圖或心血管造影證實有冠狀動脈瘤者(多見于<6個月的嬰兒或>8歲的年長兒),屬重癥;(2)診斷標準中只有4項符合,但超聲心動圖檢查可見冠狀動脈壁輝度增強,應除外其他感染性疾病 。因其臨床癥狀不完全符合川崎病的診斷標準,故命名不完全川崎病。國內一項大樣本研究表示,不完全KD發病率為19.4%。值的注意的是不完全KD好發于小嬰兒,其臨床癥狀更為隱蔽,冠狀動脈病變率較年長兒更高。美國診斷標準中提出對不明原因發熱≥5天的小嬰兒并伴有臨床表現中符合一項者,應常規做2-DE檢查,若合并有冠狀動脈病變者即可明確診斷。

KD的在未確定不完全川崎病的命名以前稱之為疑似川崎病。目前日本定義為主要癥狀不足5項的患者均稱為不完全川崎病。在臨床癥狀及病程變化表現為不典型(atypical)的病例,但不診斷為不典型川崎病。

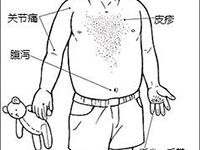

2.不完全川崎病的臨床癥狀

六大主要臨床癥狀在不完全KD中以發熱及恢復期肢端膜狀脫屑多見,以頸部淋巴結腫脹少見。其中肛周潮紅(或伴脫皮)和指(趾)端脫皮對診斷KD具有特征性意義。日本學者根據目前對于廣義不完全KD與典型KD的六大主要癥狀出現頻度比較研究結果顯示:不完全KD病例頸部淋巴結腫脹出現頻度較低(35%),而典型KD病例出現頻度為65%,不完全KD的其他癥狀出現頻度分別為發熱75%、皮疹50%、口唇變化65%、四肢末端改變70%、結膜變化75%,四肢末端變化的輕癥患者常常根據粘膜與皮膚交界處的特異性脫皮作為診斷川崎病的重要依據,也有因幾經轉院忽視特異性肢端脫皮的表現而延誤診斷。

日本學者古ぃ報告多例猝死病例在尸檢時發現冠狀動脈瘤內的血栓性栓塞及冠狀動脈瘤破裂而診斷為不完全KD,也有病例表現心功能不全為主要癥狀,可根據病史中患兒有發熱皮疹等既往史,也可診斷為不完全KD。

在已診斷不完全KD的病例中,常常合并其他表現如面神經麻痹、急腹癥;下肢不完全麻痹等癥狀。但這些癥狀并非不完全KD特有,也有病例報告少數典型KD也可伴有上述合并癥。

川崎病主要癥狀出現延遲常常發生,不只限于不完全KD。其中有的病例在發熱第五天已發現冠狀動脈瘤,而輕度的口唇發紅、細小丘疹及四肢末端改變隨后才出現。日本有報告一生后51天患兒出現上述情況,應引起高度重視。

3.不完全KD的診斷與鑒別診斷

常常在最初被疑似其他疾病的患兒在診療過程中確診為不完全KD。大多數病例因出現指(趾)端特異性膜樣脫皮而確診。也有個別病例在診療過程中誤診為類風濕性關節炎,但缺乏典型的診斷依據,一旦出現指趾端脫皮而經超聲證實發現有冠狀動脈瘤才確診為不完全KD。所以在診斷其他疾病而又缺乏有力證據時必需與川崎病做鑒別,以免漏診和誤診。

- 上一篇:川崎病的診斷標準

- 下一篇:如何來判斷川崎病的發生

相關文章

- 哪些疾病和川崎病相混淆呢

- 川崎病的診斷標準

- 川崎病的診斷指標

- 川崎病的檢查診斷方法

- 六大方面可判斷川崎病

- 容易與川崎病混淆的疾病

- 川崎病的判斷和治療有什么呢

- 需要和川崎病相鑒別的疾病

- 容易和川崎病相混淆的疾病有哪些

- 容易與川崎病混淆的疾病有哪些

- 川崎病有哪些表現及如何診斷呢

- 川崎病的表現及診斷方法有哪些

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 患上川崎病有哪些癥狀

- 川崎病的常識主要是什么呢

- 川崎病的主要癥狀會有哪些呢

- 川崎病的臨床表類型哪些

- 川崎病的相關護理措施到底有哪些

- 川崎病該怎么治療

- 川崎病的相關護理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免費提問