川崎病治療要用什么藥物

回顧性分析1990~1997年57例川崎病患兒,根據(jù)治療情況分為兩組:大劑量靜脈注射丙種球蛋白(治療組)30例;常規(guī)治療(常規(guī)組)27例。兩組對比:治療組的退熱時間及熱程明顯短于常規(guī)組;冠狀動脈病變發(fā)生率明顯低于常規(guī)組。

結(jié)果表明:早期使用大劑量丙種球蛋白治療川崎病,能使體溫迅速降低,明顯降低冠狀動脈病變的發(fā)生率。在使用丙種球蛋白的過程中,嚴(yán)格無菌操作、控制輸液滴速是護(hù)理的關(guān)鍵。

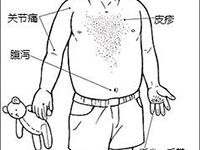

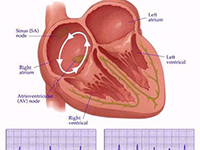

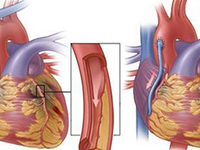

川崎病又名皮膚粘膜淋巴結(jié)綜合征,是一種原因不明的全身性血管炎,為小兒常見的發(fā)熱性出疹性疾病。其特點為發(fā)熱伴皮疹、球結(jié)膜及口腔粘膜充血,頸淋巴結(jié)腫大以及恢復(fù)期指(趾)端特異性膜狀脫皮。多見于嬰幼兒,可引起冠狀動脈(簡稱冠脈)病變,為兒童后天性心臟病的主要原因。

阿斯匹林常規(guī)治療可降低冠脈損害的發(fā)生率,但靜脈注射大劑量丙種球蛋白(IVIG)可進(jìn)一步降低冠脈損害和心肌梗死的發(fā)生率。我科1990~1997年收治川崎病57例,通過回顧性分析,其中30例患兒給予IVIG治療,取得了明顯的臨床效果,報告如下。

1、資料與方法

一般資料:川崎病57例,男39例,女18例,男女比例為2.2∶1;年齡5個月至12歲,平均2.9歲,其中5歲以下49例,占86%。均符合1984年日本川崎病研究委員會制定的診斷標(biāo)準(zhǔn)。

方法:根據(jù)治療情況分為IVIG治療組(治療組)及常規(guī)治療組(常規(guī)組):治療組30例,均于發(fā)病10 d內(nèi)給予IVIG,其中25例用1 d療法,2 g/kg;4例用4 d療法,400 mg/(kg*d);1例用2 d療法,1 g/(kg*d);同時應(yīng)用阿斯匹林、潘生丁口服。常規(guī)組27例,除未用IVIG外,其余治療均同治療組。

統(tǒng)計學(xué)處理:退熱時間及熱程的比較采用非配對資料t檢驗,參數(shù)以(x±s)表示,冠脈病變發(fā)生率采用χ2檢驗。

2、治療效果

退熱時間:從開始用藥至體溫正常的時間,治療組為(1.52±0.86)d,常規(guī)組為(3.87±1.54) d,治療組退熱時間明顯短于常規(guī)組(P<0.05)。

熱程:從開始發(fā)熱至體溫正常的時間,治療組為(8.32±1.58) d,常規(guī)組為(11.76±5.19) d,治療組明顯短于常規(guī)組(P<0.05)。

冠脈損害情況:用超聲心動圖測量左右冠脈開口處內(nèi)徑,直徑≥4 mm為冠脈擴(kuò)張,局部擴(kuò)張為冠脈瘤。治療組無1例冠脈受累,常規(guī)組有4例冠脈受損,其中冠脈擴(kuò)張與冠脈瘤各2例。

- 上一篇:治療川崎病的食療方法

- 下一篇:患上川崎病后的治療藥物會有哪些

- 本文延伸閱讀

- 2016-05-03

- 2016-05-03

- 2016-05-03

- 2016-05-03

- 2016-05-03

相關(guān)文章

- 治療川崎病的藥物

- 川崎病藥物治療的原則

- 川崎病如何用藥治療

- 川崎病急性期的藥物治療有哪些

- 中藥治療川崎病的方法

- 怎么用中藥治療兒童川崎病

- 川崎病的食療藥膳有哪些

- 治療川崎病的中藥方有哪些

- 川崎病的食療方法有幾種啊

- 中藥治療川崎病的方法是什么

- 患上川崎病后的治療藥物會有哪些

- 川崎病治療要用什么藥物

- 熱門閱讀

-

合作醫(yī)院

- 熱點排行

- 患上川崎病有哪些癥狀

- 川崎病的常識主要是什么呢

- 川崎病的主要癥狀會有哪些呢

- 川崎病的臨床表類型哪些

- 川崎病的相關(guān)護(hù)理措施到底有哪些

- 川崎病該怎么治療

- 川崎病的相關(guān)護(hù)理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免費提問