川崎病冠狀動脈瘤兒童的冠狀動脈血運重建術(附個案報道)

對川崎病冠狀動脈瘤合并心肌缺血者,除生活方式干預和藥物治療外,通過外科手術或介入方法,重新建立冠狀動脈血運是預防心肌梗死、纖維化、心功能不全、心律失常,改善預后的更為積極有效的措施。

病例報告:北京安貞醫院小兒心內科凌雁

某患兒男,10歲,平素“無明顯不適”,因自幼發現“先天性心臟病,室間隔缺損”,常規復查超聲心動圖時發現“左冠狀動脈主干動脈瘤形成,內徑10mm,管壁增厚,管腔不規則和附壁血栓。右冠狀動脈瘤內徑6mm。左心室擴大,舒張末內徑45mm,左室下壁、側壁、前間隔和心尖部室壁變薄,運動減弱,左室收縮功能減低,射血分數40%。

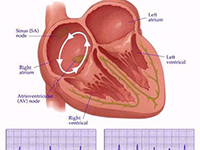

心電圖顯示II、III、AVF及V1-3導聯q波,T波倒置。

仔細追問病史,患兒祖父母回憶,患兒1歲時曾于高熱后出現過眼紅、口唇發紅及皮疹等癥狀,但因體溫很快正常,未系統診治。

入院后經化驗血、四肢動脈及頭頸部動脈血管超聲、大血管CT等檢查,除外結節性動脈、大動脈炎等風濕免疫系統疾病。

最后診斷“川崎病后遺癥-冠狀動脈瘤,冠心病,陳舊性心肌梗塞(前間隔、下壁、側壁、心尖部),心功能II級”。

治療:

(1)基礎治療:

因患兒有猝死風險,需限制活動量,嚴禁做劇烈運動。給予生活方式指導,以預防早發的冠狀動脈粥樣硬化,包括避免高脂飲食、控制體重,預防肥胖等。服用小劑量阿司匹林預防冠狀動脈瘤內血栓形成。予開博通、螺內酯及利尿劑等治療維護心功能。

(2)是否需要行冠脈血運重建?

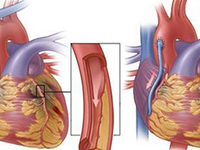

冠狀動脈造影顯示,左主干巨大冠狀動脈瘤形成,位于前降支和左回旋支開口處,瘤體直徑約10mm,瘤壁鈣化,管腔內有血栓形成,局部狹窄達90%(見圖)。右冠狀動脈瘤直徑約6mm,局部狹窄約70%。遠端血管管腔均通暢。

腺苷負荷心電圖+核素心肌顯像結果陽性,提示存在心肌缺血。

經內、外科討論后認為,患兒冠狀動脈三支病變,特別是左主干有重度狹窄,并存在明顯心肌缺血,有猝死風險;左室擴大,多個室壁節段運動減弱,左室收縮功能不全,應積極行冠脈血運重建治療。

遂在非體外循環下以大隱靜脈為移植血管,分別為左前降支、左回旋支、右冠脈行冠狀動脈旁路架橋術。

術后繼續術前的藥物治療。術后6個月電話隨診,患兒活動耐量明顯改善,但做劇烈活動后仍有胸前區不適感。復查心臟超聲顯示左室收縮功能改善,LVEF55%;CT顯示冠脈橋通暢。

討論:

川崎病好發于亞洲人群,據統計日本及臺灣等東亞地區5歲以下兒童發病率為150/10萬,歐美則為10-15/10萬。川崎病病理上是一種全身性血管炎,主要影響中小動脈,冠狀動脈尤易受累,冠狀動脈瘤是其最為嚴重的并發癥。以往冠狀動脈瘤發生率高達15-25%,目前應用大劑量丙種球蛋白沖擊治療方案后,冠狀動脈瘤發生率已降低至5%,直徑大于8mm的巨大冠脈瘤的發生率約1%。其中1歲以下發病的嬰兒,和對丙種球蛋白治療無反應的患兒,冠狀動脈瘤發生率相對高。

川崎病急性期短暫性冠狀動脈擴張的發生率約18.8%。超聲心動圖觀察到一般在起病10天左右冠狀動脈開始擴張。但2/3的病例是暫時性擴張,3-5周后絕大多數可以恢復正常。

冠狀動脈瘤主要位于左、右冠狀動脈主干及較大的冠脈分支,一般不累及遠端小分支。由于川崎病后冠狀動脈存在持續內皮功能不全,瘤內常常有血栓形成,冠狀動脈瘤、尤其是巨大冠狀動脈瘤常并發管腔狹窄,甚至閉塞,導致心肌缺血、心肌梗塞和猝死。

根據一組日本的臨床資料,川崎病的心肌梗塞發生率為1.1%,是川崎病死亡的主要原因。心肌梗塞絕大多數發生在起病1年內。不同與成人冠心病,川崎病的心肌梗塞可在任何情況下發病,更多出現在夜間睡眠或休息時,表現為虛弱、嘔吐、腹痛、胸痛、休克等。50%的心肌梗塞病例在發生前可沒有沒有心肌缺血癥狀,37%的心肌梗塞發生時亦無癥狀。這或許可能與兒童不能主訴癥狀有一定關系。

該資料還顯示,由于缺乏心肌缺血預適應過程和側枝血管代償,川崎病初次心肌梗塞發作的死亡率高達22%。初次心梗發作后生存者,16%會再次心梗。第二次及第三次心肌梗塞的死亡率分別達到63%、83%。心肌梗塞后死亡的病例多系左冠狀動脈主干病變,生存病例主要是單支病變,尤其是右冠狀動脈病變。

川崎病并發冠狀動脈瘤者,除需要長期抗血栓治療、預防冠狀動脈早期硬化外,在隨診中還應特別注意有無心肌缺血。如果有心肌缺血表現(包括心絞痛癥狀,心電圖或超聲心動圖改變),或者雖無心肌缺血表現,但負荷試驗(包括負荷核素心肌灌注顯像、平板運動心電圖或負荷超聲心動圖等)有心肌缺血證據,則應進一步行冠狀動脈造影,了解冠狀動脈病變情況,評估冠脈血運重建治療的必要性和可能性。

冠脈血運重建治療的目的是為處于缺血中的心肌提供血運,是更為積極有效的預防心肌缺血壞死、纖維化、心功能不全、心律失常,和改善預后的措施。

川崎病冠狀動脈瘤冠脈血運重建的適應癥如下:

(1)有心肌缺血癥狀。

(2)雖無心肌缺血表現,但負荷試驗(包括負荷心肌灌注顯像、心電圖或超聲心動圖等)發現心肌缺血證據。

(3)冠狀動脈造影顯示冠狀動脈狹窄75%或以上,左主干狹窄50%或以上,有猝死風險。

冠脈血運重建有外科手術和介入治療兩種方式。但目前尤其是國內,低年齡、低體重是制約實施血運重建治療的主要困難。本文上述病例是國內為不多的為較低齡兒童做的冠脈搭橋手術。

冠狀動脈血運重建的方法:

(1)介入治療

主要適用于局限性、非開口處的非長段冠脈病變。包括經皮冠狀動脈球囊成形術(即PTCA)、冠狀動脈支架植入術、璇磨消融術和冠脈內溶栓治療等幾種方式。

PTCA:要求病變無鈣化或僅輕度鈣化,是較低齡患兒的一線治療。選擇擴張時壓力不宜過高,否則的容易形成新生冠狀動脈瘤。此外。PTCA術后再狹窄率較高,可達到15%。

冠狀動脈支架植入術的管腔通暢率高,能預防PTCA術后再狹窄,可用于較長段病變。但不適于嚴重鈣化性病變。因操作需較大的血管通路,要求年齡>13歲,故不適用于低齡患兒。

璇磨消融術:適用于合并嚴重鈣化病變較大齡兒童。

冠脈內溶栓治療:采用在冠狀動脈內給予t-PA溶栓治療,后續以肝素抗凝治療,這是低齡小患兒的唯一選擇。

(2)冠狀動脈旁路移植術(CABG)

即日常所說的冠狀動脈搭橋術。左主干病變及不適用于介入治療者,可考慮行CABG手術。但因低齡患兒手術操作困難,最佳手術年齡最好在5歲以上。文獻報道的病例數較多的大組研究中,平均手術年齡在10歲左右。

如果可能,推薦使用胸內動脈作為移植血管,尤其是低齡患兒。因與大隱靜脈相比,胸內動脈具有生長性,晚期通暢率也更高。

- 上一篇:川崎病患兒家長需要注意的問題

- 下一篇:持續發熱,需警惕川崎病!

- 本文延伸閱讀

- 2016-05-03

- 2016-05-03

- 2016-05-03

- 2016-05-03

- 2016-05-03

相關文章

- 川崎病的飲食療法有哪些

- 川崎病吃什么好呢

- 川崎病的飲食有哪些

- 川崎病的飲食療法有啥呢

- 川崎病病人的飲食要點

- 食療輔助治療川崎病的方法

- 川崎病概況

- 孩子高燒抗生素無效 警惕 “川崎病”

- 直腸癌口服化療藥,到底該怎么吃?

- 持續發熱,需警惕川崎病!

- 川崎病冠狀動脈瘤兒童的冠狀動脈血運重建術(附個案報道)

- 川崎病患兒家長需要注意的問題

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 患上川崎病有哪些癥狀

- 川崎病的常識主要是什么呢

- 川崎病的主要癥狀會有哪些呢

- 川崎病的臨床表類型哪些

- 川崎病的相關護理措施到底有哪些

- 川崎病該怎么治療

- 川崎病的相關護理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免費提問