小兒腦癱的診斷

一、診斷腦癱患兒的臨床表現(xiàn)多種多樣,世界上幾科找不到兩個完全相同的臨床表現(xiàn)的腦癱患者。通常,腦癱患兒主要表現(xiàn)為運動發(fā)育遲緩,自主運動困難,出現(xiàn)異常的姿勢反射和肌張力,異常的運動模式。結(jié)合前述臨床表現(xiàn)和神經(jīng)系檢查,可作出診斷。

一)早期診斷腦癱患兒的臨床表現(xiàn)大多開始于嬰兒期,呈非進(jìn)行性,但若未能獲早期診斷和合理治療,將會發(fā)生肌腱攣縮,關(guān)節(jié)畸形,致使癥狀加重傾向并使異常姿勢反射和運動模式固定下來,幫早期診斷十分重要。

下列癥狀有助于腦癱的早期診斷:

1、小兒出生不久經(jīng)常少哭、少動、哭聲低弱,過分安靜。或多哭、易激惹、易驚嚇或反復(fù)出現(xiàn)尺跳。

2、生后喂哺困難,如吸吮無力,吞咽困難,口腔閉合不佳。

3、動作不協(xié)調(diào)、不對稱、隨意運動很少。

4、經(jīng)常出現(xiàn)異常肌張力和異常的姿勢和動作模式。

5、運動發(fā)育落后。例如,3—4個月小兒俯臥位不能豎頭或豎壯舉不穩(wěn);4個月后仍不能用前臂支撐負(fù)重;雙手常握拳,不會握住小棒,不能將手伸入口中吸吮;6—7個月仍不能翻身和獨坐片刻;扶站時以足尖著地或雙腿屈曲不能負(fù)重,或兩下肢過于挺直,交叉等。

二)臨床類型診斷根據(jù)1988年佳木斯召開的全國小兒腦癱座談會的修訂方案(參考1956年美國腦癱學(xué)會分類方法),分為以下類型:1)痙攣型;2)手足徐動型;3)強(qiáng)直型;4)共濟(jì)失調(diào)型;5)震顫型;6)肌張力低下型;7)混合型(說明何種類型混合);8)無法分類型。按腦癱部位分為:1)單肢癱;2)截癱3)偏癱;4)雙側(cè)癱;5)三肢癱;6)四肢癱瘓;7)雙重性偏癱瘓。

三)病因診斷若有可能,宜說明產(chǎn)前,產(chǎn)時和產(chǎn)后那些因素致病。

四)伴隨癥狀診斷有否伴隨智能低下、驚厥、語方障礙、感覺、認(rèn)知、行為障礙和其他異常。分別傷敘述其障礙程度。

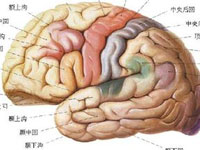

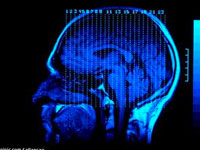

五)輔助檢查根據(jù)臨床表現(xiàn)診斷為腦癱的患兒,還需經(jīng)以下輔助檢查。1、智力測試2、腦電圖檢查3、腦干聽覺誘發(fā)電位測定4、影像5、其他檢查。

二、鑒別診斷一)智力低下本病常有運動發(fā)育落后,動作不協(xié)調(diào),不靈活,原始反射、vojta姿勢反射,調(diào)正反應(yīng)和平衡反應(yīng)異常,在嬰兒早期易被誤診為腦癱,但其智力落后的癥狀較為突出,肌張力基本正常,無姿勢異常。

二)運動發(fā)育遲緩有些小兒的運動發(fā)育稍比正常同齡兒落后,特別是早產(chǎn)兒。但其不伴異常的肌張力和姿勢反射,無異常的運動模式,無其他神經(jīng)系統(tǒng)異常反射。運動發(fā)育落后的癥狀隨小兒年齡增長和著重運動訓(xùn)練后,可在短期內(nèi)使癥狀消失。

三)先天性肌弛緩患兒生后即有明顯的肌張力低下,肌無力,深腱反射低下或消失。平時常易并發(fā)呼吸道感染,本病有時被誤診為張力低下型腦癱,但后者腱反射一般能引出。

四)進(jìn)行性脊髓肌萎縮癥于嬰期起病肌無力呈進(jìn)行性加重,肌萎縮明顯,腱反射減退或消失,常用呼吸肌功能不全而反復(fù)患呼吸道感染,肌肉活組織檢查可助確診。

五)先天性馬蹄內(nèi)翻足患兒出生時即有雙足呈馬蹄內(nèi)翻畸形,不伴其他肌痙攣等異常。

- 上一篇:診斷小兒腦癱三步法

- 下一篇:小兒腦癱智力低下的診斷

- 本文延伸閱讀

- 2016-04-05

- 2016-04-05

- 2016-04-05

- 2016-04-05

- 2016-04-05

相關(guān)文章

- 腦癱的嚴(yán)重程度如何判定?

- 腦癱疾病有什么診斷方法

- 診斷小兒腦癱的方法有什么?

- 如何更快的診斷出腦癱

- 腦癱的診斷條件有哪些

- 早期小兒腦癱的診斷要點

- 腦癱的早期診斷規(guī)則

- 小兒腦癱的診斷方法有哪些

- 小兒腦癱智力低下的診斷

- 小兒腦癱的診斷

- 診斷小兒腦癱三步法

- 小兒腦癱的早期診斷有什么方法

- 熱門閱讀

-

合作醫(yī)院

- 熱點排行

免費提問