淺談惡性黑色素瘤的預防與治療進展

一、概述

惡性黑色素瘤是皮膚腫瘤的一種,此病90%發生于皮膚,最常見于背部,胸腹部和腿部,足底、指趾、甲下、頭皮等部位也不少見,少數發生于外陰、消化道和眼內。

惡性黑色素瘤是所有惡性腫瘤中發病率增長最快的腫瘤之一,年增長率約3-5%。白種人發病率高于其他膚色人種。中國和日本等亞洲國家發病率低,但是增長迅猛。本病好發于30~60歲,平均發病年齡為45歲,50歲以后隨年齡增長而增高。惡性黑色素瘤的病因研究在白種人中較多,主要認為與日照相關。日光中的紫外線灼傷皮膚誘導基因突變。亞洲和非洲地區惡性黑色素瘤患者的原發病灶多位于足跟、手掌、指趾和甲下等接觸紫外線極少的地方,其病因尚不明確。濟南軍區總醫院整形美容科趙東紅

二、危險因子

某些環境和遺傳因素均能增加患病風險。

1、皮膚白皙的人――加上過度日曬,其患病風險遠高于常人。反而膚色較深的人不易感。

2、一生中任何時候曾經強烈日照的人患病風險增高。“曬傷”預示有強烈日照史,比如正午時分在海灘做“日光浴”。

3、有黑色素瘤病家族史(一個或一個以上的親屬曾患黑色素瘤)的人患病風險顯著增加。

4、免疫功能低下者 如艾滋病患者,器官移植后服用免疫抑制劑患者,其他腫瘤患者等患病風險增高。

5、不恰當處理 我國黑色素瘤發病多見很少接觸紫外線的部位,發病機制不明,多與不恰當處理痣相關,如激光、冷凍、鹽腌、切割、局部切除、針挑、刺破、繩勒等。

6、高危痣或高危色素斑:

1)巨大痣:如先天性巨痣。

2)易磨擦的痣:如長在手掌和足底、頸部、腋下、胸部、頭部、背部、生殖器等易受磨損部位的色素痣,惡變幾率高。

3)暴露在外的痣:陽光或紫外線可能增加痣發生變化的機會,因而長期明顯暴露部位的痣最好要去除。

4)長在四肢的痣:如足底、指甲、甲下的痣。

5)發生變化的痣:迅速增大、疼痛、搔癢、顏色變化、潰瘍、不愈合的痣,周圍出現衛星灶。

三、預防與早期檢測

如前所述,歐美等白人的黑色素瘤與我國黑色素瘤的發病機制不同,前者與紫外線照射明確相關,而國內黑色素瘤多發生于足跟、甲下、手指、軀干等很少接觸陽光的部位。因此預防工作的側重點不同。白人的主要預防手段是防曬以及篩查。根據我國國情和發病特點,國人的預防工作主要集中于兩點:自查和預防性切除高危痣或色素斑,特別是那些有高危因素的患者。

1、如何自查皮膚:最好在洗澡以后自查,在光線充足的房間里準備好一大、一小兩面鏡子。最好事先了解自己的胎記、痣和色素斑的位置以及外觀。

1)檢查內容:為了仔細詳查皮膚的病變,良好的光照和手持放大鏡必不可少。

有無新生的痣或色素斑;原有痣或色素斑的大小、形狀、顏色或質地發生了變化;持續疼痛;全身各個部位,包括后背、頭皮、臀部中間和生殖器部位。

2)檢查步驟:

檢查面部、頸部、耳朵和頭皮,你可能需要用梳子或吹風機把頭發分開以便看得更清楚,或者讓親友幫忙檢查頭皮,因為自己檢查比較困難;對著鏡子檢查前胸和后背,然后抬起胳膊檢查身體兩側;屈肘,仔細檢查指甲、手掌、前臂(包括背側面)和上臂;檢查腿的前面、后面和側面,臀部中央和生殖器區域;坐下來仔細檢查雙腳,包括趾甲、腳掌以及趾縫;自查完畢記錄檢查日期和檢查結果。每次檢查后拍照以備下次對比為好。如果發現異常,應立即去醫院就診。

2、預防性切除高危痣或高危色素斑。一定要行完整切除,切忌部分活檢。

很多黑色素瘤患者都是由自己或親近的人發現并就診的,所以普及黑色素瘤知識可以幫助早期檢測。

四、惡性黑色素瘤的診斷

如果醫生懷疑病人皮膚病灶是黑色素瘤,則需要行切除活檢,這是確診的唯一手段。但活檢時醫生會盡可能將可疑組織完整切除,即切除活檢。如果腫物太大而不能完整切除時,則取部分組織樣本做檢查。如果可疑為黑色素瘤,醫生絕不會隨意切割或燒灼。病理診斷一般需要做免疫組化得以明確診斷。

(一)臨床分期

如診為黑色素瘤,醫生在制定治療方案之前需要通過病理報告和全面影像學檢查來了解分期。通常根據腫瘤的厚度、侵及皮膚深度、有無區域淋巴結轉移及器官轉移來進行分期。

0期:腫瘤細胞僅見于表皮層,未侵及深部組織。

I期:厚度Q1.0mm,伴或不伴潰瘍。 或者厚度1.0-2.0mm,不伴潰瘍。無區域淋巴結轉移。

II期:厚度1.0mm-2.0mm,伴潰瘍。厚度R2.0mm,伴或不伴潰瘍。無區域淋巴結轉移。

III期:1個或多個淋巴結轉移。或者侵及臨近組織但無淋巴結轉移。

IV期:轉移至其他器官,遠處皮膚、淋巴結轉移。

復發:復發即治療后腫瘤再次出現,可以位于原來的位置或者身體的其他部位。

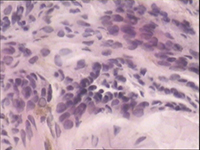

(二)病理改變

病理分型:

1.淺表擴展型。約占70%,可見于體表任何地方。先沿體表淺層向外擴展,長久可向皮膚深層擴展。

2.結節型。約占15%,也見于體表任何一處。以垂直發展為主,侵向皮下組織,易于發生淋巴轉移,更較致命性。

3.肢端黑痣型。約占10%,多發生于手掌、足底、甲床及粘膜等處。

4.雀斑痣型。約占5%,發生自老年人面部已長期存在的黑色雀斑。此型以水平方向生長,可向四周擴出2cm~3cm或更多。

此外,尚有其它少見的分型,如:口腔、陰道、肛門粘膜來源的惡性黑色素瘤,內臟惡性黑色素瘤等。

生長方式:

根據瘤細胞生長擴散的方式,可分為輻射生長期和垂直生長期。瘤細胞沿表皮基底層和真皮乳頭層之間離心性地向四周蔓延生長稱為輻射生長,早期作比較簡單的手術切除即能獲得較好療效。當腫瘤向真皮層、皮下組織深部浸潤時稱為垂直生長,此期易發生淋巴結轉移。

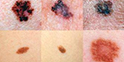

(三)臨床表現

色素性皮損有下列改變者常提示有早期惡性黑色素瘤的可能:①顏色:大多數惡性黑色素瘤有棕、黑、紅、白或藍混雜不勻,遇皮痣出現顏色改變,應特別提高警惕。②邊緣:常參差不齊呈鋸齒狀改變,為腫瘤向四周蔓延擴展或自行性退變所致。③表面:不光滑。常粗糙而伴有鱗形或片狀脫屑。有時有滲液或滲血,病灶可高出皮面。④病灶周圍皮膚可出現水腫或喪失原有皮膚光澤或變白色、灰色。⑤感覺異常:局部常有發癢、灼痛或壓痛。

五、惡性黑色素瘤的治療

黑色素瘤治療方案的選擇與病情的嚴重程度、病人的年齡、一般體能狀況和其他因素有關。治療方法有手術、化療、生物治療和放療等,可能同時聯合幾種治療方法,或者參加臨床試驗。臨床試驗是圍繞新的治療方法開展的實驗性研究。

1、手術

早期黑色素瘤的常規治療方法是手術切除腫瘤及部分周圍正常組織。周圍皮膚需要切除的范圍和深度取決于腫瘤的厚度和侵潤深度。如果腫瘤較淺,活檢的時候就可以將腫瘤切凈,而不需行手術再次切除。如果腫瘤很厚,可能需要行擴大切除;如果切除范圍過大,常需要植皮。根據臨床查體或B超檢查來決定是否做區域淋巴結清掃。

如果黑色素瘤已經發生浸潤、轉移,手術一般不能控制病情,這時候往往需要行化療、生物治療、放療、靶向治療等綜合治療。

2、化療

化療藥物是細胞毒類藥物,在殺傷腫瘤細胞的同時也殺傷正常細胞。化療常會合并惡心、嘔吐、粘膜損傷、骨髓抑制、肝腎功能損傷等副反應,通過處理一般可以控制,主要是單純化療療效很低。

3、生物治療

生物治療(也叫免疫治療)就是通過直接或間接激活機體的免疫系統來抑制或殺滅腫瘤,既往一般應用白介素-2(IL-2),α-2b干擾素,大劑量α-2b干擾素主要用于術后輔助治療,大劑量IL-2主要用于晚期遠處轉移患者,療效不盡人意。近幾年來美國國立癌癥研究所研發的過繼免疫效應細胞治療惡性黑色素瘤取得了可觀的臨床療效,包括樹突狀細胞(DC)疫苗治療、腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL),DC-CIK等,可誘導機體長期的特異性抗腫瘤效應。

過繼免疫效應細胞治療的理論基礎是腫瘤患者的免疫缺陷主要是體內的免疫效應細胞數量不足、功能受抑,而腫瘤的發生、轉移和復發都與此密切相關。因此通過血液分離的方法獲得部分淋巴細胞進行體外培養擴增,再次回輸給患者來增強機體的細胞免疫功能,發揮其腫瘤殺傷作用。

腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)是從手術切除的腫瘤組織或轉移的淋巴結中分離獲得淋巴細胞,經細胞因子誘導活化、大量擴增后回輸給病人。TIL細胞的特點是具有一定的定向聚集力,從而對自體的腫瘤細胞進行特異性殺傷,但對正常組織細胞則無殺傷作用。

4、靶向治療

靶向治療是目前治療的熱點,主要針對腫瘤細胞生長通路或腫瘤血管生成過程中的某些關鍵靶點,通過特異阻斷腫瘤細胞增殖、轉移來抑制或殺滅腫瘤。最大優點是使用方便、副反應較輕。

5、放療

放療是利用高能量射線殺死腫瘤細胞,一般認為黑色素瘤對放療不敏感。但黑色素瘤腦轉移、骨轉移、反復淋巴結復發和頭頸部腫瘤,放療可以使腫瘤縮小和減輕癥狀。

六、預后相關因素

1、腫瘤浸潤深度

2、淋巴結轉移情況

3、病灶部位

4、手術方式

5、年齡

- 上一篇:惡性黑色素瘤的診療常規

- 下一篇:惡性黑色素瘤----黑痣痦子早處理

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 什么是惡性黑色素瘤的臨床表現

- 黑色素瘤的前期癥狀

- 黏膜惡性黑色素瘤的癥狀特點

- 黑色素瘤的癥狀介紹

- 黑色素瘤有哪些癥狀

- 黑色素瘤的主要癥狀

- 常見的黑色素瘤有幾種類型

- 黑色素瘤的幾種臨床表現

- 簡單介紹黑色素瘤的癥狀

- 黑色素瘤的癥狀和臨床表現

- 黑色素瘤的相關癥狀簡介

- 不同惡性黑色素瘤的癥狀

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 黑色素瘤患者宜少吃脂肪類食物

- 常見的黑色素瘤有幾種類型

- 詳解黑色素瘤的病理變化

- 黑色素瘤的幾種臨床表現

- 黑色素瘤如何進行檢查診斷

- 長黑痣會得黑色素瘤是真的嗎

- 為什么會得黑色素瘤?

- 黑色素瘤的預防和護理方法

免費提問